Brauer

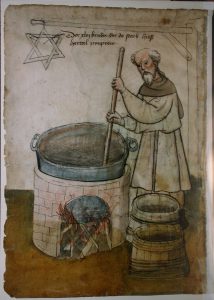

Herttel Byrprew - Hertel Bierbrauer aus den Nürnberger Hausbüchern

In den mitteleuropäischen Familiennamen finden sich zu einem erheblichen Anteil solche, die sich aus Berufsbezeichnungen ableiten. Die Entstehung der Familiennamen in Europa verdanken wir der Notwendigkeit zur näheren Unterscheidung der zunächst einnamigen Bewohner immer größer werdender mittelalterlicher Städte in Urkunden, Registern. Neben Erbsachen waren Steuerangelegenheiten ein wichtiger Antrieb zur Einführung der Zunamen, die so genannt werden, weil sie später zu dem schon vorhandenen Namen hinzutraten. Wir brauchen nach Bezügen zum Bier, Brauen und selbst zum Trinken nicht lange zu suchen. Unter den Berufsbezeichnungen, die zu Familiennamen wurden, fällt zuerst der Brauer ein (Breuer, u.ä. aber auch Sladek ist ein Name, der sich vom Brauerberuf herleitet, im tschechischen ist jedoch slad also nicht das Bier, sondern das Malz Ursprung des Wortes sládek für Braumeister). Uns wundert nur, dass der Brauer es nicht auf die Liste der 100 häufigsten deutschen Familiennamen geschafft hat, nach dem, was wir über die Bedeutung des Bieres im deutschsprachigen Raum wissen.

Wer von Brauzutaten lebte – Mälzer, Höpfner, Grüter und Hefner

Als nächstes kommt uns der Mälzer (häufiger Melzer, Mältzer, u.ä.) in den Sinn und wohl gleich danach der Höpfner (Höppner, Hopf, Hoppe, u.ä.), der sich mit einer Hauptzutat im Bier, dem Hopfen, sei es mit seinem Anbau, Behandlung oder mit dem Handel desselben beschäftigt. In dieselbe Kategorie gehört auch Chmelik, Chmela, Chmelar u.ä, nach dem Wort mit gleicher Bedeutung aus slawischen Sprachen (chmel). Doch schon vor dem Hopfen gab es das Grut, also dürfen alle, die den Namen Grüter (Greuter, Gruyter u.ä.) tragen sicher sein, dass mindestens ein Vorfahre seinen Namen dieser Bierzutat zu verdanken hat. Doch kein Grüter, Mälzer, Höpfner oder Brauer macht das Bier, sondern die Hefe. So kommt also der Hefner in unseren Gesichtskreis. Ob allerding der Nachname Hugh Hefners, dem Gründer und Chefredakteur des Playboy Magazins auf einen echten Hefner zurückzuführen ist oder ob es sich um einen anglisierten Höfner handelt, der seinem Namen vom Hof hat, der ihm gehörte oder auf dem er arbeitete, lassen wir hier unentschieden.

Wer macht eigentlich das Schrot?

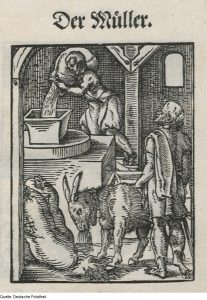

Der Müller. Aus Jost Ammans Ständebuch. 1568

Im Brauprozess fehlt noch ein wichtiger Schritt: Bevor wir überhaupt zum Brauen kommen können, muss das Malz geschrotet werden. Müssen wir also auch den Schröter (Schröder, u.ä.) in unserer Liste aufführen? Ja und Nein. Der Schröder beschäftigt nicht so sehr mit Schrot und Korn als mit Schere, Nadel und Faden, denn es ist das niederdeutsche Wort für Schneider. Auch der Schröter hat nichts mit der Brauzutat zu tun, sondern ist ein Transportarbeiter, der Wein- und Bierfässer bewegt, mit Hilfe einer Schrotleiter. Heute erledigen diese Arbeit Pumpen und Gabelstapler. Doch Namen sind die Friedhöfe unserer Sprachen. Sowohl der Schröter als auch der Schröder wird uns also zumindest im Familiennamen noch lange erhalten bleiben. Das Wort Schrot für zerkleinertes Getreide ist relativ jung. Man sprach zunächst vom Schrotmehl und diese Bezeichnung gibt uns den entscheidenden Hinweis: Für das Schroten des Malzes war niemand anders als der Müller zuständig. Um auch diese Mysterium endgültig aufzulösen: Der Schrott ist tatsächlich etymologisch mit Schrot verwandt, nämlich in der niederrheinischen Variante analog zu „Spaß” (langes a) und der rheinischen Aussprachvariante „Spass” mit kurzem a. Schrott bezeichnet einen Stück abgenschnittenes Metall, der schließlich die Vorlage für das Wort für Altmetall gab. Wenn also die Mühle kein Schrot mehr liefert, ist sie vermutlich Schrott. Und mit diesem Kalauer zurück zum Thema.

Natürlich braucht man auch Gefäße

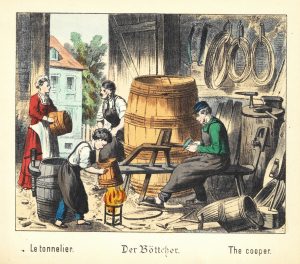

Für Herstellung, Lagerung und Transport braucht Bier neben den Zutaten auch Behältnisse und Menschen, die diese herstellen. Also Böttger (Böttcher, Böttiger, u.ä..) Büttner, Faßhauer, Faßbinder, Binder, Scheffler, Küfer, Kübler, die ebendiese Bottiche, Bütten, Schaffe und Fässer herstellen. Eine Vorstufe im Produktionsprozeß zum fertigen Bottich waren die Dauben, die von Däublern, gefertigt und gelagert wurden.

Böttcher aus "Was willst Du werden" (1880)

Neben diesen heute noch einigermaßen bekannten Berufen und den abgeleiteten Familiennamen, müssen noch einige weniger offensichtlich angeführt werden: Beim Schoppe (tatsächlich der Name eines zeitgenössischen Brauers in der heute größten märkischen Stadt) kann man nicht mit allergrößter Sicherheit sagen, ob er sich vom Schöpfer im Sudhaus ableiten läßt. Der Schopenhauer ist jedoch ziemlich sicher der Hersteller der Schop℗e. Der Philosoph gleichen Namens, der einmal seinem Kollegen Hegel verächtlich eine “Bierwirtsphysiognomie” zuschrieb, muß sich nachweisen lassen, dass einer seiner Vorfahren Geschäfte mit Brauer und Gastwirten machte. Der Schöppe (vielleicht auch Schoppe) ist jedoch nicht mit dem Brauwesen befaßt, sondern hatte rechtsprechende und Verwaltungsaufgaben, kann sich aber sicher sein, daß solche Aufgaben nur anvertraut wurden, wer als „volljährig”, „weise”, „gottesfürchtig, charakterstark und unbescholten” galt. Wir kennen das Amt heute noch als Schöffe. Da sich die Gerichtsbarkeit aber oftmals im größten Raum des Ortes – wenn es kein Kirchgebäude gab, war das eben der Gasthof – abspielte, war die Entfernung zum nächsten Bierfass vielleicht doch nicht so groß.

Ist Bier immer Bier?

Wolf Biermann mit Oma Meume

Besonders hervorstechen aber Namen, die das Nomen Bier selbst erkennen lassen. Die ersten Namensträger müssen nicht immer selbst Brauer gewesen sein, sondern können Ihren Namen auch aus Verkauf und Vertrieb erhalten haben. Jeder kennt wohl einen in seiner Nähe allgemein bekanntgewordene Vertreter wie etwa Biermann (Wolf: Liedermacher und Lyriker), Dinnebier (Uwe: brandenburgischer Autohändler), Sauerbier (oder Suhrbier, Frau: Kunstfigur aus einem Sketch von Otto Walkes) oder Dienstbier (Jiři, tschechischer Politiker und Regierungsmitglied von 2014–2016). Doch Vorsicht vor “falschen Freunden”! Wer auf den Namen Bierbaum hört, ist mit einiger Sicherheit nach dem Ortsnamen Birnbaum benannt.

Doch auch wo auf den ersten Blick kein Bier im Namen erkennbar ist, lohnt sich eine nähere Untersuchung. So eilt z.B. besonders in Österreich und Altbayern einem Piefke seit dem deutsch-dänischen Krieg, in dem Preußen und Österreich Verbündete waren, ein eher schlechten Ruf voraus. Sein Familienname läßt sich jedoch auf den slawischen Wortstamm piwo zurückführen und hat damit einen Bezug zum Bier.

Enttäuschen muß ich jedoch Träger des Namens Biering (auch Piering). Sie sind nach einem der Orte in Bayern, die Biering heißen, benannt, haben also einen sogenannten Herkunfts- und keinen Berufsnamen. Sie können sich jedoch damit trösten, dass zumindest der Wohnort einer ihrer Vorfahren seinen Namen vom Bier herleitet. Die Endung ‑ing drückt eine Zugehörigkeit aus, häufig bei Personennamen (Karolinger sind die zu Karl gehören), aber auch in Ortsnamen, westlich des Lechs allerdings ‑ingen (Mainflingen=das zu Mainolf gehörende). Die Bierwischs haben ihren Nachnamen vom Haus, an dem eben ein solcher hängt. Beim Bierwisch handelt es sich um ein Strohbündel, das den Ausschank der Gerstenkaltschale anzeigt. Anhand des Familiennamens Bierwisch zeigt sich im übrigen beispielhaft, wie regional begrenzt Familiennamen im Vorkommen sein können und damit einen Anhaltspunkt für die Herkunft des familiennamengebenden Vorfahren bieten. Bierwisch kommt nennenswert nur in der Gegend um Nordhausen vor. https://geogen.stoepel.net/

Von Wirten, Krügen und Schenken

Nachdem das Korn gemälzt, das Schrot gemahlen, das Bier gebraut, verschickt und verkauft ist, muß es noch getrunken werden. Es braucht also einen Krug. Haben wir den Ursprung des Namens des Herausgebers dieses geschätzten Magazins? Ja, aber der Krüger macht keine Krüge, das war Aufgabe des Kannengießers (Kandelgießer usw.). Dem Krüger gehörte ein Krug. Jedoch kein Krug aus dem man, sondern in dem man trinkt. In diese Gruppe gehören auch die Familiennamen Wirt(h), Schenk u.ä. Aber auch Kretschmar (Kaczmaryk, Kretschmann u.a von alttschechisch krčmař -> mittelhochdeutsch kretschmar), Kretschmar bezeichnet aber nicht nur den Gasthof, sondern kann übertragen auch als Synonym für Schultheiß verwendet worden sein, da die Gaststube auch Gerichtssaal und der Wirt gleichzeitig Dorfrichter gewesen sein kann (vgl. der Gerichtskretscham in Kunnersdorf). Der Seidel leitet sich wiederum nicht vom Trinkgefäß, sondern vom Siedler ab. Wo es sich nicht von Siedler ableiten läßt, ist damit aber eher das Maß Seidel als Ursprung anzusehen, als das Trinkgefäß. Daneben sollten aber alle, die im Namen einen möglichen Anklang an Gasthausnamen sehen könnten, etwas genauer hinschauen. Möglicherweise ist der Familienname aus dem Namen des Hauses (Kröner von Krone, Engel, Hirsch, etc.) entstanden. Sogar der Zeiger (Zeigner usw.) leitet sich vom Bierzeiger, in Franken heute noch als Zoigl, bekannt ab.

Jetzt, wo das Bier im Krug in den Krug eingeschenkt wurde, fehlt uns noch jemand, der es trinkt. Ein Pietsch wird zwar volkstümlich ein Trinker genannt, wem das nicht recht ist, darf darauf verweisen, dass sehr wahrscheinlich Pietsch eine slawische Kurzform von Peter bzw. Piotr und die Zuordnung zum Trinken (volkstümlich: pietschen durch das obersorbische und polnische pić für trinken) entstanden ist. Man spricht hier von einer sogenannten Volksetymologie, bei der die eigentliche Bedeutung in Vergessenheit geraten ist und ein ähnlich klingendes, bekanntes Wort zur Erklärung herangezogen wird.

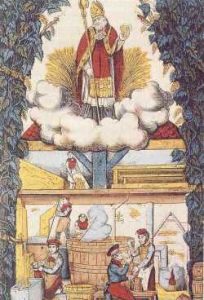

Zuletzt Arnulf – der Schutzpatron der Brauer

Arnulf von Metz

Den Brauern war, wie allen anderen Berufen und Ständen der Christenheit, ein Heiliger zugeteilt. Das ist nicht wie anderswo nachzulesen Gambrinus, sondern Arnulf. Und wie so oft bleibt bei vieler Legendenbildung am Ende offen, welcher Arnulf eigentlich gemeint ist: Arnulf von Metz oder Arnulf von Soisson. Fest steht, dass alle, die Ulf, Arnolf, Arnolfo (italienisch), Arnulfo, Arnulphe (französisch), Arild (dänisch), Arnolfo (italienisch), Anno, Arnd, Arndt, Arne, Arnel, Arnell, Arness, Arnie, Arniko, Arno, Arnot, Erken, Nolde, Nöldeke, Noll, Nolte, Onno, Ono, Ontje, Arnúlfur, Ørnulf, Арнульф heißen, eine Namensvetterschaft auf den Patron der Bierbrauer für sich reklamieren können; da die Abgrenzung zum ähnlich klingenden Namen Arnold nicht immer klar ist, auch die auf Aart (niederländisch), Arnhold, Arild (dänisch), Arnaud, Arnauld (französisch), Arnald, Arnalds, Arnaldo (italienisch), Arnault, Arnot, Arnaldus, Arnoldas, Arnoldus, Arnau (katalanisch), Anno, Arend, Arendt, Arlt, Arnd, Arndt, Arne, Arnel, Arnell, Arness, Arnie, Arold, Arn, Arnould, Erni (Schweiz), Erken, Nolde, Noldeke, Nöldeke, Nölke, Noldi, Nöldi, Noll, Nolte, Orend, Orendt hören.

Im Zusammenhang mit Arnulf von Metz wird ein Bierwunder berichtet, das stark an die Speisungswunder im Neuen Testament (Mk 6, 32–44 par Mt 14, 13–21; Lk 10b-17, Joh 6, 1–15 sowie die Dublette Mk 8, 1–10 par Mt 15, 32–39) und in der hebräischen Bibel (2. Kön 4, 1–7) erinnert. Die Entstehung kann man rational durch die für die frühen Zeiten beeindruckende Menge an Bier erklären, die z.B. an Bischofssitzen und Königshöfen zur Verfügung stand. Die Legende ist aber an sich so schön zu lesen, daß sie hier wiedergegeben sei:

Nach seinem Tod wollte sein Nachfolger im Bischofsamt Goericus Arnulfs Gebeine aus dem Kloster Remiremont zurück nach Metz holen. Die Legende weiß zu berichten, dass es zu einem bedeutenden Wunder kam. Als nämlich die feierliche Prozession bei sommerlicher Hitze am 18. Juli ihre Straße zog, musste sie im Dörfchen Champigneulles stoppen, da die Hitze und die Last der Gebeine nicht mehr erträglich waren. Als die Menschen in den einzigen Gasthof kamen, gab es dort nur noch einen Humpen Bier für alle, 5000 Männer (Frauen und Kinder nicht mitgerechnet). So teilten alle diesen Humpen, jeder trank und hoffte auf die Fürbitte des bereits als Heiligen verehrten Bischofs Arnulf. Das Wunder geschah: alle tranken und niemals wurde dieser Humpen Bier leer.

In Champigneulles steht heute die zweitgrößte Brauerei Frankreichs. Die Marketingabteilung hat die Legende entweder noch nicht entdeckt oder ignoriert sie wohlweislich, denn ein nicht versiegender Krug ist dem Durstigen ein Wunder, dem Brauer der Ruin.